|

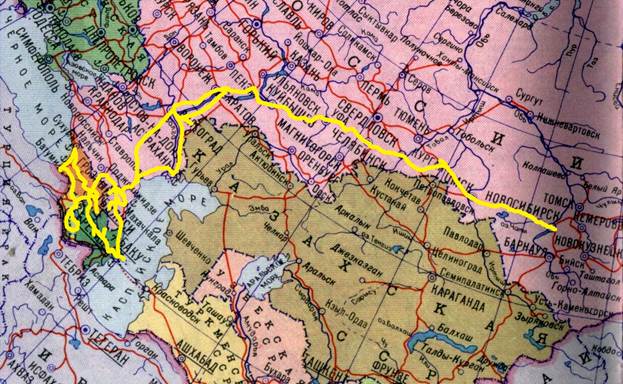

Кавказ (Россия-Грузия-Армения-Азербайджан). 2017Район похода Поход

совершён по территории Кавказа, Грузии, Армении, Азербайджана. Протяженность

маршрута – 14500 км. Сроки

проведения – 29 июля - 26 августа 2017 Продолжительность

– 29 дней Схема маршрута

Нитка маршрута г. Новосибирск – г. Омск – г. Курган – г. Челябинск – г. Уфа – г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград – г. Элиста – г. Кизляр – г. Хасавюрт – г. Грозный – с. Итум-Кали – п. Шарой – г. Владикавказ – г. Тбилиси – г. Сигнахи – г. Цители-Цкаро – Вашловани – г. Телави – г. Гори – г. Кутаиси – г. Джвари – г. Поти – г. Батуми – г. Хуло – Вардзия – г. Гюмри – оз. Севан – г. Ереван – г. Арташат – г. Арени – г. Мартуни – г. Севан – г. Ванадзор – г. Марнеули – г. Казах – г. Шамхор – г. Кировабад – оз. Гейгель – г. Мингечаур – г. Шеки – г. Кюрдамир – п. Гобустан – г. Баку – п. Пиршага – п. Артем-Остров – коса Шахова – г. Худат – г. Дербент – с. Хучи – п. Гуми – с. Хив – с. Рича – г. Кумух – г. Буйнакск – п. Дубки – г. Махачкала – г. Кизляр – г. Астрахань – оз. Баскунчак – г. Волжский – оз. Эльтон – г. Николаевск – г. Саратов – г. Сызрань – г. Уфа – г. Челябинск – г. Курган – г. Омск – г. Новосибирск Участники и экипажи Средство передвижения – Subaru Leone

График движения 29 июля 1350км г. Новосибирск – г. Омск – г. Ишим – г. Курган 30 июля 1200км г. Курган – г. Челябинск – г. Уфа – г. Самара 31 июля 850км г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград 1 августа 750км г. Волгоград – г. Элиста – г. Кизляр 2 августа 200кмг. Кизляр – г. Хасавюрт – г. Грозный – с. Шали 3 августа 350км с. Шали – с. Итум-Кали – п. Шарой – г. Владикавказ – п. Верхний Ларс 4 августа 100км п. Верхний Ларс – г. Владикавказ – п. Верхний Ларс 5 августа 200км п. Верхний Ларс – п. Казбеги – п. Жинвали – г. Тбилиси 6 августа 300км г. Тбилиси – г. Сигнахи – г. Телави – г. Цители-Цкаро 7 августа 400км г. Цители-Цкаро – Вашловани – г. Телави – г. Гори 8 августа 250км г. Гори – г. Кутаиси – п. Мартвили 9 августа 200км п. Мартвили – г. Джвари – г. Поти – г. Уреки 10 августа 100км г. Уреки – г. Батуми – г. Гонио 11 августа 150км г. Гонио – г. Батуми – г. Хуло – г. Адигени 12 августа 200км г. Адигени – Вардзия – Арменияч 13 августа 400км Армения – г. Гюмри – оз. Севан – г. Ереван 14 августа 250км г. Ереван – г. Арташат – г. Арени – г. Мартуни 15 августа 450км г. Мартуни – г. Севан – г. Ванадзор – Грузия – г. Казах – г. Шамхорч 16 августа 450км г. Шамхор – г. Кировабад – оз. Гейгель – г. Мингечаур – г. Шеки – г. Кюрдамир 17 августа 250км г. Кюрдамир – г. Кази-Магомед – п. Гобустан – г. Баку – п. Пиршага 18 августа 450км п. Пиршага – п. Артем-Остров – коса Шахова – г. Баку – г. Худат 19 августа 150км г. Худат – г. Дербент – с. Хучни – п. Гуми 20 августа 400км п. Гуми – с. Хив – с. Рича – г. Кумух – г. Буйнакск 21 августа 200км п. Буйнакск – п. Дубки – г. Кизилюрт – г. Махачкала 22. августа 900км г. Махачкала – г. Кизляр – г. Астрахань – оз. Баскунчак 23. августа 950км оз. Баскунчак – г. Волжский – оз. Эльтон – г. Николаевск – г. Саратов 24 августа 1400км г. Саратов – г. Сызрань – г. Уфа – г. Челябинск 25 августа 1650км г. Челябинск –

г. Курган – г. Ишим – г. Омск – г. Новосибирск Общие сведения о районе похода Кавказ Кавказский регион, включающий в себя Северный Кавказ

Российской Федерации и Закавказье (Азербайджан, Армения, Грузия), – один из

самых сложных в плане защиты национальных и геополитических интересов России.

Это объясняется целым рядом причин – исторических, этнических,

конфессиональных, политических. Северный Кавказ и Закавказье издревле населяло множество

племен и народов. Регион пережил вторжение гуннов и хазар, арабов и

татаро-монголов, турков-сельджуков и Тимура, крымских ханов. Здесь

господствовала Византия, затем Турция и Иран. Почти непрерывные феодальные

войны, работорговля, жестокие набеги, сопровождавшиеся разорением хозяйства и

гибелью множества людей, – все это неотъемлемые составляющие истории Кавказа на

протяжении многих веков. Раздробленность, отсутствие этнокультурной общности,

политико-территориального единства были характерными чертами общественной жизни

Северного Кавказа и Закавказья вплоть до присоединения к России. Одна из специфических особенностей Кавказа – наличие

различных культур, часто противоречивых и вступающих друг с другом в конфликт,

множество языковых групп, конфессий, цивилизационно-исторических сообществ.

Коренные жители региона – грузины, горские народы Дагестана, вайнахи и адыгейцы

относятся к кавказско-иберийской языковой семье; азербайджанцы, кумыки,

ногайцы, карачаевцы, балкарцы – к тюркской; осетины, талыши, армяне – к

различным ветвям индоевропейской; таты – к семито-хамитской и т. д. Современные

народы Кавказа исповедуют разные религии: грузины – православие, армяне –

монофиситскую ветвь христианства, горские народы Дагестана и народы вайнахской

и адыгейской группы – суннизм, азербайджанцы – шиизм и суннизм, таты – иудаизм.

На Северном Кавказе на протяжении веков существует также субкультура казаков

(кубанских, донских, гребенских, терских). Все эти различия не могли не сказаться на взаимоотношениях

этносов Кавказа, которые характеризовались скорее конфликтностью и

противоречиями, чем стремлением к единству и целостности. Как отмечает

известный геополитик К.С. Гаджиев, понятия “Кавказ” в целом, “Закавказье” и

“Северный Кавказ” в отдельности никогда не имели политического содержания.

Контуры политической карты Кавказа в историческом прошлом зависели от исхода

борьбы между различными сопредельными с ними империями. Присоединение к России позволило уменьшить политическую и

этническую раздробленность Кавказа. Начиная с XVI в. территория России вплотную

соприкоснулась с Кавказом, его северной частью. Началось освоение Российским

государством этого региона. Чаще всего происходило добровольное присоединение.

Например, кабардинцы еще в XVI в. приняли подданство России, спасаясь от

нашествий Крымского ханства и султанской Турции. Но было немало и военных столкновений. С XVIII в. Кавказ

стал перекрестком острых противоречий и войн между Россией, Турцией, Ираном,

Крымским ханством. Воздействовать на ход событий пыталась Англия. Театром

военных действий Кавказ оставался и в XIX в. Самая продолжительная война в

истории царской России – 47 лет (с 1817 по 1864 г.) – Кавказская война с

горскими народами, которых длительный период возглавлял имам Шамиль. После

победы в этой войне царское правительство приложило максимум усилий, чтобы

Кавказский регион был включен в общероссийскую экономическую, политическую и

административную системы. Необходимость социального и экономического развития

присоединенных районов, военно-стратегические соображения требовали ускоренного

развития транспортной инфраструктуры, промышленного и сельскохозяйственного производства,

разработки и проведения адекватной административной политики. Шло ускоренное

заселение Кавказа переселенцами из России, которые не только несли с собой

основы нового аграрно-промышленного хозяйствования и соответствующие отношения,

но и выступали проводниками образования и культуры. Был осуществлен комплекс

управленческих мер, регион выделен в отдельную территориально-административную

единицу – Кавказское генерал-губернаторство (наместничество). Кроме того, вдоль

Кавказской военной линии, разделявшей территории русских и горцев, были созданы

военные губернаторства. В Баку, нефтяной столице России и быстро развивающемся

интернациональном промышленном центре, владычествовал градоначальник,

подчинявшийся непосредственно Петербургу. После 1917 г. политическая карта Кавказа менялась

многократно. Так, в Советском Союзе существовала Закавказская Советская

Федеративная Социалистическая Республика (1922–1936 гг.), но затем был взят

курс на создание союзных республик по национальному признаку. Неоднократные

изменения производились и на Северном Кавказе. При этом

территориально-административные границы нередко определялись произвольно, что

впоследствии привело к конфликтам на кавказском постсоветском пространстве.

Столкновение, а затем война Армении с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха в

конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. унесли не одну тысячу жизней, более 1 млн

человек оказались беженцами. Грузино-абхазский и грузино-южноосетинский

конфликты тоже вылились в кровопролитные войны. Две чеченские войны по потерям

среди российских военнослужащих почти сопоставимы с афганской кампанией (только

с 1999 по 2004 г. потери Вооруженных сил РФ в Чеченской Республике составили

более 3390 человек). Осетино-ингушское противостояние из-за Пригородного района

Северной Осетии привело к гибели 600 человек; было сожжено и разрушено 3397

домов, почти 30 тыс. ингушских жителей этого района были вынуждены покинуть

свои дома. К началу XXI в. на Северном Кавказе насчитывалось более десяти

спорных территорий. Исторический и современный опыт свидетельствует, что при

ослаблении центральной власти, с одной стороны, обостряются старые национальные

конфликты внутри того или иного региона страны, с другой – ускоряются

центробежные тенденции. Так было после Первой мировой войны, когда рухнули

Османская, Германская, Австро-Венгерская и Российская империи. То же произошло

в 90-х гг. XX в. с Югославией и СССР. В советский период Кавказский регион играл важную, но не

главенствующую роль в геополитических и геостратегических планах руководства государства.

Он не был в центре внимания и других ведущих стран мира. Положение изменилось в

конце XX – начале XXI столетия. Причин возросшего геополитического значения

региона несколько, назовем наиболее важные из них. 1. Кавказ (и шире – Кавказско-Каспийско-Черноморский

регион) стал рассматриваться как огромная кладовая природных ресурсов, прежде

всего углеводородного сырья. Данные об исключительно больших запасах нефти и

газа в этом регионе появились как раз в период, предшествующий распаду СССР. –

Сейчас существует точка зрения, что эти данные значительно преувеличены в угоду

политической и экономической конъюнктуре. 2. Регион может стать важным транснациональным транспортным

узлом по линии “Восток – Запад” и “Север – Юг”, а по запасам углеводородного

сырья и развитию коммуникаций – определенной альтернативой нефтедобывающим

странам Персидского залива. 3. Кавказ с геополитической точки зрения рассматривается

как самое уязвимое, “мягкое подбрюшье” России. Здесь все еще действуют

чеченские сепаратисты, крепки позиции исламского фундаментализма, тлеют и

вспыхивают очаги межнациональных конфликтов. Отсюда исходит угроза терроризма

для всей России. Новые государства Закавказья ориентируются на Запад и южных

соседей, дистанцируясь (правда, в разной степени) от России. 4. Многие исследователи считают Кавказ регионом, который

может стать “русскими Балканами” или скрепляющим звеном “евразийского пояса

нестабильности”, охватывающего пространство от Балкан до Гималаев. 5. Кавказ превратился в один из важнейших центров мировой

политики, где соседствуют и сталкиваются локальные, региональные и глобальные

интересы. Здесь борются за влияние Россия, США, страны Западной Европы, а также

Турция и Иран. Кавказ в политическом плане неоднороден. Северный Кавказ –

составная часть Российской Федерации. Закавказье представлено тремя

независимыми, общепризнанными государствами – Азербайджанской Республикой,

Республикой Арменией и Республикой Грузией. Поэтому, рассматривая ситуацию в

регионе, следует иметь в виду и то общее, что делает его относительно

самостоятельным объектом геополитического анализа, и то, что составляет

особенности разных частей этого большого и важного региона, в частности

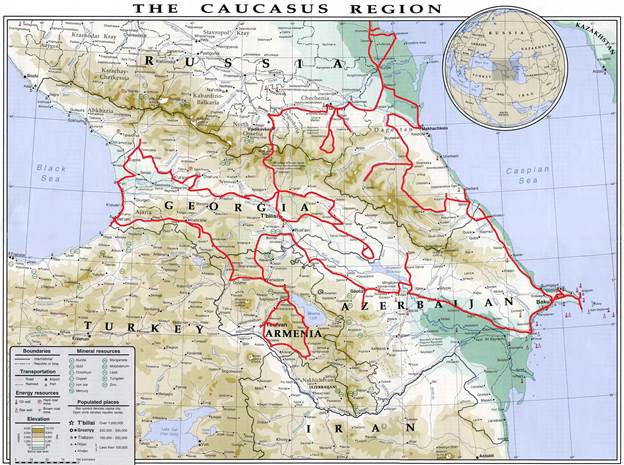

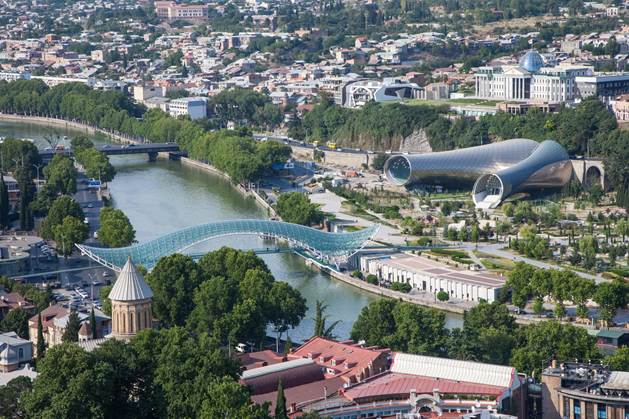

Северного Кавказа и государств Закавказья. Грузия Грузия — государство в Юго-западной Азии в Закавказском

регионе. На западе омывается водами Черного моря. На севере граничит с Россией,

на востоке — с Азербайджаном, на юге — с Азербайджаном, Арменией и Турцией. В

состав Грузии входят две автономные республики (Аджария и Абхазия) и автономная

область Южная Осетия. Национальное название Сакарт-вело (картвелы — «грузины»). Официальное название: Республика Грузия (Сакартвело). Столица: Тбилиси Площадь территории: 69,7 тыс. кв. км Общее население: 4,4 млн. чел. Административное деление: В составе Грузии — 65 районов. Форма правления: Республика. Глава государства: Президент, избираемый сроком на 5 лет. Состав населения: 70,1 % — грузины, 8,1 % — армяне, 6,3% —

русские, 5,7% — азербайджанцы, 3% — осетины, 1,8% — абхазцы, также проживают

курды, аджарцы, греки. Государственный язык: грузинский, однако многе владеют

русским. Религия: 65% — приверженцы грузинской православной церкви,

10% — русской православной церкви, 11 % — ислама, 8 % — армянской православной

церкви. Климат – на западе субтропический, на востоке – переходный

от субтропического к умеренному. На всей территории страны климатическая

обстановка осложнена влиянием гор, но так как большая часть хребтов идет с

запада на восток, даже в самых отдаленных районах заметно влияние теплых черноморских

воздушных масс. В западных районах, испытывающих воздействие Черного моря,

лето – влажное и теплое, со средними температурами июля 22–24° C. Зимы мягкие,

средние температуры января 4–7° C. Выпадает большое количество осадков

(1000–2000 мм в год) с максимумом в Аджарии (до 3200 мм). Преобладающая часть

осадков приходится на весну. Лихский хребет перехватывает влагу воздушных масс,

движущихся с запада на восток. В восточных районах Грузии климат формируется

под влиянием континентальных воздушных масс. На равнинах лето более

продолжительное и жаркое, со средними температурами июля 23–25° C. Зимы

прохладные, со средней температурой января от +1 до –2° C. Среднее годовое

количество осадков 400–600 мм, максимум приходится на конец весны и начало

лета. На склонах гор Грузии средние температуры июля понижаются

до 4–6° С, в высокогорьях средние температуры января могут достигать –10–16° С.

Среднее годовое количество осадков колеблется от 1600–2800 мм на западе до

1000–1800 мм на востоке Большого Кавказа и до 600–700 мм на Южно-Грузинском

нагорье. Погода в горах быстро меняется. Внезапные похолодания сопровождаются

сильными снегопадами, ливнями, градом и фёнами (сильными, теплыми ветрами,

дующими с гор в долины), наносящими значительный ущерб хозяйству. С Запада Грузия омывается Чёрным морем. Береговая линия

(308 км) отличается слабой изрезанностью, описывает плавную дугу, берег лишён

значительных заливов и полуостровов. Грузия граничит с Азербайджаном, Арменией,

Турцией, РФ. Ландшафт Грузии разнообразен. Высокогорная область Большого

Кавказа характеризуется наличием горно-лесных, чёрно-луговых и невальдных

поясов, наличием тёмно-хвойных лесов. Колхидская низменность — влажные

субтропики, равнинно-холмистая и лесостепная область Иверии обусловливает

лесостепной и степной характер ландшафта. В Среднегорной области Малого Кавказа, кроме горно-лесных и

горно-луговых поясов, есть районы с тёмно-хвойными лесами с обильным

увлажнением и менее влажные районы. Самые высокие точки в Грузии — горы Шхара

(5068 м), Казбек (5035 м), Ушба (4700 м). Самые длинные реки — Алазани (90 км),

Кура (351 км), Риони (333 км); озёра — Паравани (37,5 км^2), Палиостроми (18,2 км^2)

и др. Почвы отличаются разнообразием. Краснозёмные почвы

распространены в основном в Аджарии и Гурии, желтозёмы, чернозёмы, каштановые,

коричневые и серо-коричневые почвы свойственны восточной части межгорной

впадины. Грузия – уникальная страна, обладающая колоссальным

туристическим потенциалом – протяженное черноморское побережье, около 300

горных, приморских, бальнеологических и грязевых курортов, свыше 10 тыс.

памятников археологии, истории, архитектуры и искусства, многие из которых

просто не имеют аналогов, а также многочисленные памятники природы. И все это

сосредоточено на небольшой территории, населенной радушным и самобытным

народом, настолько же древним, как и сама эта земля. Армения Небольшая Армения связывает Европу с Азией. Когда-то давно Армения была одним из самых больших государств на Ближнем Востоке и в Закавказье, которое соперничало с Парфянским царством и Древним Римом. Сейчас Армения представляет собой современную страну с гостеприимными людьми, древней историей, огромным количеством исторических памятников, богатой культурой, вкусной едой, красивой природой. Кроме того, в Армении есть несколько горнолыжных и бальнеологических курортов. Армения расположена в Закавказье. На западе Армения граничит с Турцией, на востоке – с Азербайджаном и Карабахом, на севере – с Грузией, а на юге – с Ираном. Общая площадь этой страны – 29743 кв. км., а общая длина государственной границы – 1254 км. У Армении нет выхода к морю. Армения занимает часть территории Армянского нагорья. Можно смело утверждать, что Армения – это горная страна. Самая высокая вершина Армении – гора Арагац, чья высота достигает 4095 метров. Раньше Армении принадлежала гора Арарат, но сейчас эта вершина находится на территории Турции. Красивейшие горы Армении соседствуют с многочисленными долинами. Самая большая из них – Араратская долина. Столицей Армении издревле является Ереван, в котором сейчас проживают около 1,2 млн. человек. Археологи утверждают, что люди на территории современного Еревана жили уже в VIII веке до нашей эры, в бронзовом веке на территории современной Армении существовало государство Урарту. Во II в. до н. э. было образовано несколько армянских государств – Софена, а также Великая Армения и Малая Армения. В 301 г. до н. э. государственной религией Армении стало христианство. В эпоху раннего средневековья Армения входила в состав Арабского халифата. В IX-XI веках на территории современной Армении существовало несколько государств – Анийское царство, Васпураканское царство, Карсское царство, Сюникское царство, и Ташир-Дзорагетское царство. В XI-XVI веках Армения входила в состав империи турок-сельджуков, Грузинского царства, и огузского племенного союза. В XVI-XIX веках территория Армении была разделена между Ираном и Османской империи. Согласно Туркманчайскому мирному договору 1828 года большая часть Армении была включена в состав Российской империи. Только в 1918 году была образована независимая Республика Армения, которая затем вошла в состав Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики. В 1922 года Армения вошла в состав СССР. В конце 1980-х годов в Армении стали сильны настроения о выходе из состава СССР. В результате, в сентябре 1991 года Армения провозгласила свою независимость. В 1992 году Армения стала членом ООН. Армения только в 1991 году стала независимой страной. До этого она много веков была частью СССР, Российской империи, Османской империи, Ирана, Грузинского царства, и империи турок-сельджуков. Все эти государства пытались «размыть» армянскую культуру, навязать жителям Армении свои культурные традиции. Однако, армяне несмотря на это сумели сохранить свою самобытность, свои обычаи и традиции. Официальный язык в Армении – армянский, относящийся к индоевропейской языковой семье. Большая часть населения Армении – православные христиане (они принадлежат к Армянской апостольской церкви). Согласно действующей Конституции 1995 года, Армения – это парламентская республика. Ее глава – Президент, избираемый на 5 лет. В Армении местный однопалатный Парламент называется Национальное собрание (131 депутат). Депутаты Национального собрания избираются всенародным голосованием на 5 лет. Основные политические партии в Армении – «Республиканская партия Армении», «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс», и «Страна законности». Практически вся территория Армении находится в континентальном, высокогорном климате. Только на юге Армении климат субтропический. В горах летом средняя температура воздуха колеблется от +10С до +22С, а зимой – от +2С до -14С. На равнинах в январе средняя температура воздуха составляет -5С, а в июле – +25С. Количество осадков зависит от высоты расположения того или иного региона Армении. В среднем в Армении ежегодно выпадает от 200 до 800 мм осадков. В Армении насчитывается более 9 тыс. рек, конечно, большинство из них небольшие. Но по территории Армении протекает самая большая река в Закавказье – Аракс. В двух часах езды от Еревана находится озеро Сван. Это озеро – предмет гордости каждого армянина. Лучшее время для посещения Армении – с мая по октябрь. Каждую зиму армяне отмечают праздник влюбленных Трндез. В этот день армянам, чтобы быть счастливыми, необходимо перепрыгнуть через костер. Еще один интересный армянский фестиваль – летний «праздник воды» Вардавар. В этот день армяне брызгают друг на друга водой, считается, что таким образом девушки и парни привлекают внимание друг друга (т.е. это праздник влюбленных). Истоки праздника Вардавар уходят еще в те времена, когда Армения не была христианской страной. Армяне очень гордятся своей кухней, и, нужно отметить, что вполне заслуженно. Основные продукты питания – мясо, овощи, молочные продукты (особенно соленый сыр), рыба, фрукты, хлеб «лаваш». В армянской кухне большое внимание уделяется специям. Когда армянам некуда спешить, они обедают очень долго. Главная причина этой традиции – застольная беседа. В Армении туристам обязательно (наравне с шашлыком) рекомендуется попробовать следующие блюда: - «Толма» – баранина в виноградном листе; - «Путук» – суп из баранины; - «Хаш» – суп из говядины; - «Кюфта» – мясные шарики; - «Бастурма» – вяленое говяжье мясо. Кроме того, в Армении готовят очень вкусно форель из озера Севан – попробуйте. Вообще, рыбные блюда в Армении все очень вкусные. В Армении выращивают очень вкусные фрукты и ягоды – персики, сливы, яблоки, груши, алычу, черешни, вишни, кизил, виноград. Традиционный безалкогольные напитки в Армении – «Тархун», фруктовые соки, минеральная вода, молочные напитки (кефир, йогурт). В Армении делают отличные вина и коньяки. Попробуйте, и Вы сами в этом убедитесь. Согласно официальным данным, в Армении сейчас насчитывается около 26 тысяч историко-архитектурных памятников. С 2005 года в Армении реализовывается национальная программа реставрации архитектурно-исторических памятников. Так, только в 2012 году в Армении за счет госбюджета провели реставрацию 9 памятников Средневековья (например, отреставрировали церковь Сурб Ованес и монастырь Кобайраванк XII века). В Топ-10 лучших армянских достопримечательностей, могут войти следующие: Эчмиадзинский монастырь Руины храма Звартноц Монастырь Кечарис возле Цахкадзора Крепость Гарни в Абовянском районе Крепость Амберд князей Пахлавуни Монастырский комплекс Аричаван возле Гюмри Монастырь Шатинванк на юго-востоке Армении Церковь Св. Катогике в Ереване Руины храма Авана в Ереване Церковь Сисаван в Зангезуре Самые большие армянские города – Гюмри, Ванадзор, и, конечно же, Ереван. В Армении очень много минеральных источников, и, как следствие, и бальнеологических курортов. Самый популярный из них – Арзни, расположенный в 10 километрах от Еревана. Среди других бальнеологических и горноклиматических курортов Армении следует отметить Анкаван, Ванадзор, Аревик, Джермук, Аревик, Цахкадзор, и Дилижан. Так как Армения – это горная страна, то не удивительно, что в ней есть несколько горнолыжных курортов. Так, в 40 километрах от Еревана расположен горнолыжный курорт Цахкадзор, который для катания имеет 12 километров трасс. Кстати, сезон катания на горнолыжном курорте Цахкадзор продолжается с середины ноября до середины апреля. Азербайджан Азербайджан — удивительная страна противоречий и контрастов, связь древних империй. Столица Баку – очень интересный город, в котором сочетаются постройки современной архитектуры с древнейшими памятниками культуры. Контрастность Азербайджана выражена, не только в этом, выехав из Баку, буквально через 3 часа вы увидите совершенно иной мир – мир деревушек со своими вековыми традициями. Азербайджан – страна творчества и фантазии. Индустрия туризма здесь только зарождается. Есть много сельских зон отдыха, которые обслуживают, в основном, местные жители. В таких местах хочется думать либо проводить спокойный, семейный отдых. Азербайджан – страна в юго-восточной части Закавказья. Соседние страны: Россия на севере, на северо-западе Грузия, на западе – Армения, на юго-западе Турция, на юге — Иран. Азербайджан омывается Каспийским морем. Азербайджан по праву можно назвать уникальной страной. На ее территории проживает более 70 разных национальностей. Именно здесь была пробурена первая в мире нефтяная скважина, здесь в 1926 году была запущена первая в СССР электричка, а количество грязевых вулканов насчитывает около 350 (всего в мире их 800). Азербайджан — страна, которая вызывает восторг, страна с богатой историей и незабываемыми храмами и дворцами, страна кавказского гостеприимства и ароматных приправ, неприступных гор и теплого моря. История Азербайджана уходит корнями в античные времена. Уже с первой половины первого тысячелетия до н. э. здесь образовывались государства: Мидия Атропатена, Албания Кавказская. С древнейших времен эти земли испытывали сильное влияние южного соседа — Персии (Ирана), на протяжении многих веков территория Азербайджана входила в состав Персии. После арабского завоевания в 7 веке в обиход входит термин Адербайджан (араб.), или Адербадаган (перс.). В тоже время началось распространение ислама. В 11–14 веках местное население поверглось тюркизации в связи с нашествиями тюрок-огузов и монголо-татар. В 16–18 веках Азербайджан был объектом борьбы между Персией и Османской империей. С середины 18 века на территории Азербайджана сформировалось полтора-десятка феодальных ханств (крупнейшие: Кубинское, Ширванское, Бакинское, Карабахское), подчинявшихся Персии. В 1813 и 1828 годах Северный Азербайджан был присоединен к России. Он входил в состав Кавказского наместничества и состоял из Бакинской и Елизаветпольской губерний. После Февральской и Октябрьской революций в мае 1918 года была провозглашена Азербайджанская демократическая республика с правящей партией «Мусават». Мусаватистское правительство продержалось до апреля 1920 года и было свергнуто войсками Советской России. На территории Азербайджана была установлена Советская власть и провозглашена Азербайджанская советская социалистическая республика (АзССР), которая в 1922 году вошла в состав СССР как часть Закавказской Федерации, а с декабря 1936 года — непосредственно как союзная республика. В конце 1980-х годов Азербайджан стал одной из самых «горячих» точек на территории СССР, ареной межнациональной розни. Резня армянского населения в Сумгаите (1988) и Баку (январь 1990) привела бегству 200 тысяч армян из страны. Автономный Нагорный Карабах, населенный армянами, фактически вышел из состава Азербайджана. Между Азербайджаном и Арменией начались военные действия, которые продолжались несколько лет. В августе 1991 году была провозглашена независимость Азербайджанской республики, но общемировое признание это государство получило после окончательного распада СССР. С мая 1990 по март 1992 первым президентом независимого Азербайджана стал ее бывший партийный руководитель Аяз Муталибов, но в марте 1992 года он ушел в отставку под давлением Народного фронта — наиболее влиятельной политической силы Азербайджана начала 1990-х годов. В июне 1992 года новым президентом был избран Абульфаз Эльчибей. Развал экономики, поражения в войне с армянами быстро дискредитировали авторитет президента и Народного фронта в глазах всего населения. В июне 1993 года в армии вспыхнул мятеж. Теперь уже Эльчибей ушел в отставку. Образовавшийся политический вакуум сумел заполнить бывший многолетний руководитель Советского Азербайджана Гейдар Алиев. Он фактически отказался от насильственного пути решения карабахской проблемы, и все свои усилия направил на стабилизацию внутреннего политического и экономического положения в самом Азербайджане. В этом плане ему удалось достичь определенных успехов. Гейдару Алиеву удалось укрепить и режим собственной власти, что позволило в конце 2003 года передать президентский пост своему собственному сыну Ильхаму Алиеву. Современный Азербайджан — светское государство, в повседневной жизни ислам и восточные обычаи занимают сравнительно небольшое значение. Устойчивее всего национальные традиции сохраняются в культуре приготовления и принятия пищи, в традиционных ремеслах (ковроткачество, гончарное ремесло), народной музыке и обычаях (калым за невесту, подчиненное положение женщины в семье). Наиболее интересные архитектурные памятники сохранились в городах: Баку — комплекс дворца ширваншахов, Девичья башня; Барде — древнейшем городе, столице средневекового Азербайджана (10–12 века); Шеках — дворец ханов и крепость Гемсен-Гересен; Ленкорани — памятники древности в окрестностях города; Кубе — джума–мечеть, дом хана, городская баня. Праздниками в Азербайджане считаются 1 января, 8 марта, 1, 9, 28 мая, 15, 26 июня, 18 октября, 12, 17 ноября, 31 декабря, а также дни религиозных праздников. Природные условия чрезвычайно разнообразны: от влажных субтропиков Ленкоранской низменности до снежных высокогорий Кавказа. Около половины территории занимают горы: на севере — хребты Большого Кавказа (высшая точка гора Базардюзю, 4466 м), на юго-западе — хребты Малого Кавказа (гора Гямыш, 3724 м), на юго-востоке — Талышские горы (высота до 2492 м), отделенные от моря Ленкоранской низменностью. Климат переходный от умеренного к субтропическому, на юге — субтропический, в горах — высотная поясность. Средние температуры января изменяются от 0 до 3 °C на равнинах, от 3 до -10 °C в горах. Летом средняя температура 25 °C на равнинах, 5 °C в горах. Осадков выпадает от 200 мм в предгорьях до 1400 мм в горах и на Ленкоранской низменности. Основные реки — Кура и Аракс. Животный мир разнообразен, в Азербайджане обитает более 12 тысяч видов животных, из них около 10 тысяч — беспозвоночные. Особенно богато и разнообразно царство птиц. Для сохранения самобытных ландшафтов создан ряд заповедников, среди них крупнейшие — Кызылагачский, Закатальский, Ширванский, Гирканский. В них сосредоточено около четырех тысяч видов растений и животных. Особо охраняются благородный и пятнистый олень, серна, джейран, безоаровый козел, муфлон. В нескольких районах Азербайджана расположены бальнеологические курорты, в том числе лечебница Нафталан на базе уникального ископаемого минерала нафталан. Трудно сказать, сколько в Азербайджане мест, которые было бы интересно посетить каждому заядлому путешественнику. Их тысячи! Многие из самых незабываемых исторических и культурных памятников сосредоточены в столице страны — Баку: – удивительная старинная Девичья башня (высота ее составляет 29,5 м); – так называемый «Бакинский Акрополь»; – дворец Ширваншахов; – многочисленные мечети; – тоpговый комплекс (датируется ХVI–ХVII вв.); – знаменитые бани; – азербайджанский музей ковра; – многочисленные неповторимые здания ХIХ в. Особенно привлекательна столица в дни празднования Рамазан-байрам (9 февраля), Новруз-байрам (20 и 21 марта) и Гурбан-байрам (18 апреля), когда в городе проводятся многочисленные праздничные мероприятия. Интересным будет посещение исторической столицы некогда великой Кавказской Албании — Габалы. Здесь древняя городская мечеть, замки Сары-Тепе (V–IV вв. до н. э.) и Аджинне-Тепе (X–IX вв. до н. э.), мавзолеи шейхов Бадреддина и Мансура (XV в.). В горах Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шыхгаямы присутствуют свидетельства истории азербайджанского народа — наскальные изображения, следы стоянок древнего человека, надгробные памятники и могильники. Особое очарование имеют одни из самых древних городов Закавказья — Нахичевань и Кабала. Специфику азербайджанской кухни определяет щедрая природа Азербайджана, дающая почти круглый год овощи и фрукты, а также своеобразие посуды, утвари, кухонных очагов (тендир, кюлфа). Из хлебных изделий азербайджанцы предпочитают продолговатый чурек и лаваш (тонкие лепешки) — хлеб, выпеченный в тендире. Такие азербайджанские блюда, как долма, плов, хаш, бозбаш, аришта, хорошо известны и у других кавказских народов. Одной долмы (молотое мясо с рисом в виноградных, реже в капустных или айвовых листьях) известно около 30 видов. Одно из самых известных и традиционных блюд — плов. Его едят с различными приправами из мяса, рыбы, овощей и фруктов. Мясные блюда заправляют каштанами, курагой, кишмишом и зеленью. Молодой бараниной фаршируют также баклажаны, помидоры, болгарский перец, яблоки. На северо-западе республики любят хингал — мучное блюдо с начинкой из мяса, жареного лука и курута — высушенного творога. Описание маршрута 1 день 29.07., сб: г. Новосибирск – г. Омск – г. Ишим – г. Курган, пробег за день 1350 км. Время старта представлялось нам двумя возможными вариантами: выезжать в пятницу вечером после работы, как мы частенько делаем; либо не экономить уж эти полдня и спокойно выдвинуться в путь в субботу. Поразмыслив, что пробег на этот раз предполагается довольно большим и несколько сэкономленных часов сильной погоды нам явно не сыграют, зато добавят хлопот с установкой палатки, готовкой ужина и завтрака, ранним последующим стартом и прочими не столько существенными моментами, решаем не кипишиться, хорошо выспаться и спокойно стартонуть в субботу с самого раннего утра. Итак, вечером пятницы машина полностью снаряжена и готова к дороге, экипаж тоже. Субботний подъем в 5:00, выезд чуть прошляпили и стартонули в итоге в 6:20, хотя предполагали, что последние сборы уложатся у нас таки в час времени. В обед проходим Омск, проезд города занимает у нас час времени. После Омска прямой путь на запад идет через казахский Петропавловск. Посещение дружественного государства с прохождением таможни туда, таможни обратно со всеми присущими нюансами, начиная от очередей и заканчивая особенностями общения со служивыми, в наши планы не входит, поэтому этот участок объезжаем по северу, не выходя за пределы своей страны. Держим путь на Ишим, с него сначала пробуем уйти дальше на север, на дорогу, идущую через Ялуторовск и Шадринск, в надежде на менее загруженный, в сравнении с основной федералкой трафик, но упираемся в дорожные работы и связанные с ними пробки на трассе. Трезво оценив, что хотя и трафик по количеству машин может и меньше, но временные затраты на прохождение ремонтируемых участков дорог с постоянными очередями, явно превосходят езду по нормальной, пусть и более загруженной дороге, принимаем решение развернуться и вернуться на трассу, ведущую в Курган. После того, как ушли с Ишима на Курганское направление, попадаем в следующую напасть: сильнейший ливень с градом. Многие водители на трассе предпочли в таких условиях прекратить движение, мы же потихоньку, двигаясь практически «по приборам», пробираемся вперед. Спустя минут 30-40 такого напряженного движения, выходим из полосы ливня и продолжаем движение уже с нормальной скоростью и видимостью. Около восьми часов вечера встаем на ужин на одном из озер, в районе границы Тюменской и Курганской областей. Подкрепившись, продолжаем движение до поздней ночи, и на сон встаем уже за Курганом. Палатку ставим в экстремальных условиях, нас атакуют просто полчища кровососущих тварей, весь процесс от момента остановки до отбоя занял, наверное, рекордное время J. 2 день 30.07., вс: г. Курган – г. Челябинск – г. Уфа – г. Самара, пробег за день 1200 км. Подъем в 7:00 и сразу выезд без завтрака, смущали вчерашние насекомые, да и с утра прохладненько было, решаем дождаться солнышка и покушать в более приятной и располагающей обстановке. Перекусываем фруктами в машине и ребятишки дальше заваливаются досыпать недосыпанное J. Челябинск минуем по объездной дороге на Уфу. Так как завтрак мы пропустили, на обед, уже пройдя Уфу, себя балуем: встаем на пару часов под мостом реки Белая купаться и подкрепиться. Хорошенько отдохнув и набравшись сил, продолжаем движение. Отдых был весьма кстати: Башкирия встречает нас множеством участков ремонта дороги на трассе, а температура окружающего воздуха доходит до +38C. Традиционно минуя последний на сегодня большой город в ночных сумерках, дабы не толкаться с утра в пробках, в 2:00 ночи встаем на ночлег за Самарой, в одном из полей. 3 день 31.07., пн: г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград, пробег за день 850 км. Подъем в девять (7:00 по-местному, движемся на запад, убегая от Солнышка), завтрак, зарядка. Сегодня не так жарко, на небе пасмурно, ходят тучки. К Волгограду подъезжаем уже к вечеру. Здесь, можно сказать, начинается наша экскурсионная программа: в планах посещения Мамаев курган – грандиозный парк памяти, он же братская могила для без малого 35 тысяч воинов, погибших здесь в ходе решающего и переломного для всей Второй мировой войны сражения. Скульптура «Родина-мать зовет!»,

возвышающаяся на Мамаевом кургане, занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая

большая (на тот момент) скульптура-статуя в мире. До сих пор является самой

высокой нерелигиозной скульптурой-статуей в мире. Её высота 52 метра, длина

руки — 20 и меча — 29 метров. Общая высота скульптуры 85 метров. Вес скульптуры

8 тысяч тонн, а меча — 14 тонн (для сравнения: Статуя Свободы в Нью-Йорке в

высоту 46 метров; статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро 38 метров). От монумента, доминирующего элемента Мамаева кургана — «Родина-мать», спускаемся в помещение зала боевой и воинской славы. Далее следует площадь Героев. На площади представлены несколько монументов, показывающих воинов-героев во время сражения. От площади Героев проходим к стенам-руинам. На них словно петролифы высечены девизы и кличи сражавшихся воинов. Город Волгоград оказывается большим и протяженным, около часа выезжаем за его пределы. Лагерь ставим за пригородом около Б.Чапурники в поле. Отбой в полночь. 4 день 1.08., вт: г. Волгоград – г. Элиста – г. Кизляр, пробег за день 750 км. Подъем в 9:00 (далее, дабы не путаться с часами, время везде будем указывать бортовое – Новосибирское, если не оговорено обратное). Два часа на сборы и в 11:00 – выезд. Сегодняшний день проходит в сопровождении бескрайних, совершенно пустых и безжизненных Калмыцких степей: кругом песок и галька, нет ни растений, ни посадок, ни животных, только бескрайние просторы. В сравнении с такой окружающей обстановкой даже монгольские пейзажи покажутся даже весьма разнообразными J. На улице тем временем, по сравнению с позавчерашним днем, становится еще на пару-тройку градусов теплее, доходит до +41C! Стоящая за бортом изнуряющая жара и приближение к Каспийскому морю однозначно корректируют маршрут, и при приближении к береговой линии мы пытаемся прорваться к воде. Пара попыток оказываются неудачными: двигаясь сначала по песку, при подъезде к воде упираемся в заболоченные берега. Здесь следует отметить, что все российское побережье Каспийского моря – это приграничная территория со всеми вытекающими правилами посещения! Вот такие правила для собственного населения страны, которое и так не избаловано морями, так еще и приехав к морю на него без пропуска и разрешения не попадет L. Но погодные факторы, обусловленные, прежде всего, неимоверно палящим солнцем, и наша настойчивость берут свое – мы находим неплохое место на берегу Брянской косы, недалеко от поселка, в районе Брянского рыбозавода. Каспийское море — один из самых удивительных

замкнутых водоемов на Земле. На протяжении веков море сменило более 70

названий. Современное произошло от каспиев — племен, населяющих центральную и

юго-восточную часть Закавказья 2 тысячи лет до н.э. Каспийское море находится на стыке Европы с

Азией и по географическому положению разделяется на Южный, Северный и Средний

Каспий. Средняя и северная часть моря принадлежит России, южная — Ирану,

восточная — Туркмении и Казахстану, юго-западная — Азербайджану. На протяжении

многих лет прикаспийские государства делят между собой акваторию Каспия, притом

довольно остро. По сути, Каспийское море является крупнейшим

в мире озером, но имеет ряд морских признаков. К ним относятся: большая водная

масса водоема, сильные штормы с высокими волнами, приливы и отливы. Но Каспий

не имеет естественной связи с Мировым океаном, что не дает возможность называть

его морем. В то же время благодаря Волге и искусственно созданным каналам такая

связь появилась. Соленость Каспия в 3 раза ниже привычной морской, что не

позволяет отнести водоем к морям. Были времена, когда Каспийское море

действительно являлось частью Мирового океана. Несколько десятков тысяч лет

назад Каспий соединялся с Азовским морем, а через него с Черным и Средиземным.

В результате длительных процессов, происходящих в земной коре, образовались

Кавказские горы, которые обособили водоем. Связь между Каспийским и Черным

морем долгое время осуществлялась через пролив (Кумо-Манычская впадина) и

постепенно прекратилась. Площадь, объем и глубина Каспийского моря —

не постоянны и напрямую зависят от уровня воды. В среднем площадь водоема равна

371 000 км^2, объем — 78 648 км^3 (44% всех мировых запасов озерных вод). Средняя глубина Каспия составляет 208 м,

самой мелководной считается северная часть моря. Максимальная глубина — 1025 м,

отмечена в Южно-Каспийской впадине. По глубине Каспий уступает только Байкалу и

Танганьике. Протяженность озера с севера на юг — около

1200 км, с запада на восток в среднем 315 км. Длина береговой линии — 6600 км,

с островами — около 7 тысяч км. Споры о том, называть ли водоем морем или

озером ученые ведут до сих пор. Уровень Каспийского моря постепенно снижается.

Большую часть воды в Каспий доставляет Волга. 90% черной икры добывается именно

в Каспийском море. Среди них и самая дорогая — икра белуги-альбиноса «Алмас» (2000$

за 100 г). В разработке нефтяных месторождений

Каспийского моря принимают участие компании из 21 страны. По российским оценкам

запасы углеводородного сырья в море составляют 12 млрд тонн. Американские

ученые утверждают, что в недрах Каспия сосредоточена пятая часть мировых

запасов углеводородного сырья. Это больше, чем совместные запасы таких

нефтедобывающих стран, как Кувейт и Ирак. Ура! Море!!! Берег пологий, песчаный, для того чтобы дойти до глубины приходится потратить некоторое время, но зато детям настоящее раздолье! Вода, одним словом, чудесная!!! Однозначно остаемся здесь на ужин, но сначала долго купаемся, веселимся, снимаем напряжение от пробега по Калмыкии. Местные дагестанцы оказываются довольно общительными: интересуются нами, машиной, настойчиво соблазняют приглашением на ужин с местными хинкалями, холодными арбузами и дынями. С трудом пытаемся вежливо отказаться, так как такая остановка ну никак не ложится в наш график движения, нам бы сегодня еще за Кизляр прорваться, а время уже к вечеру клонится. Меню ужина подобает морской обстановке: варим уху из сайры. Кушаем. Тем временем солнце неуклонно ложится за горизонт, и не пойми откуда, появляются уйма кровососущих комаров. В таких условиях, пребывание на морском побережье вмиг становится совсем некомфортным, уже второпях, попутно отбиваясь от многочисленных голодных насекомых всеми возможными способами, начинаем быстренько складываться, последний раз обкупываемся, и в дорогу. При подъезде к Кизляру нас встречает пункт обязательного досмотра и регистрации, местное население от прохождения таких формальностей весьма недовольно. Сразу скажем, что таких пунктов-блокпостов в дальнейшем при движении по территории кавказских республик нам встретится еще очень много – отголоски нестабильной ситуации в данном регионе в 90-х годах, но особых проблем они не доставят, по сути, небольшая потеря времени на беглый досмотр, осмотр и внесение сведений в журналы регистрации. Миновав Кизляр, ищем место для ночевки, еще немного побаиваясь недавнего прошлого этих мест. Кавказ мы пока видели только под покровом ночи, места нам совсем незнакомые и пока неизвестно как тут на сегодняшний день обстоят дела на самом деле. Как нельзя лучше для спокойного отдыха подходит берег главной реки республики Дагестан и одной из самых крупных рек всего Кавказа – Терек. Место находим довольно быстро, также довольно быстро обустраиваем все для ночлега, ужин был у нас на море, и в очередной раз, только поздней ночью ложимся на отдых. 5 день 2.08., ср: г. Кизляр – г. Хасавюрт – г. Грозный – с. Шали, пробег за день 200 км. Проснувшись определенно уже на Кавказе, и, осознав, что длительный этап заброски в несколько тысяч километров завершен, окидываем взглядом окружающую действительность. Терек, на берегу которого мы ночевали, оказывается действительно крупной рекой, но на удивление с довольно грязной водой, цвет можно сравнить с памирскими реками. Но, в целом, место ночевки было выбрано удачно – нам понравилось, учитывая, что искали мы его уже глубокой ночью при свете фар и фонариков. Спокойно, не торопясь готовим завтрак. Сегодня нам удастся отдохнуть от длительных перегонов, пробег запланирован небольшой – начинается познавательная экскурсионная программа нашего путешествия. Планируемый дальнейший маршрут выглядит так: Кизляр – Бабаюрт – Хасавюрт – Гудермес – Аргун – Шали – Грозный, все эти названия селений хорошо известны из боевых сводок Чеченских войн конца прошлого – начала нашего столетий, освещаемых средствами массовой информации, теперь конечно здесь идет мирная жизнь, но совсем недавняя история не может не накладывать отпечаток на восприятие этих мест, где мы сейчас находимся. Первой достопримечательность сегодняшнего дня является очень красивая мечеть в городе Аргун – мечеть имени Аймани Кадыровой «Сердце матери». Забегая вперед, скажем, что эта была действительно самая красивая мечеть из увиденных нами в этой поездке, на наш взгляд, она даже превосходит главную мечеть республики в столице Грозном – мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни». Пробеги небольшие, дороги неплохие, покидаем Дагестан, выезжаем в Чечню и добираемся достаточно быстро до искомой мечети, местное время еще утреннее. Находим в городе искомую мечеть, благо ее видно издалека, ведь строение действительно весьма неординарное и узнаваемое. Паркуемся, идем изучать местную достопримечательность. Рядом с мечетью расположен живописный парк с растениями, небольшими водоемами, в которых плавают живые лебеди, и мостиками, перекинутыми через них – действительно здесь очень уютно и миротворно. Мечеть, именованная в честь Аймани Кадыровой

– супруги первого президента Чеченской Республики Ахмада Кадырова, была открыта

шестнадцатого мая 2014 года в Аргуне, чеченском городе, на улице, названной в

честь данного государственного деятеля. И это первый факт, делающий это религиозное

строение необычным – оно названо именем женщины. Хоть богословы и религиоведы

утверждают, что это вполне типичное явление для ислама, многие критически

отнесли к выбору такого именования. Эта суннитская мечеть относится к Духовному

управлению мусульман Чечни. Ее суммарная площадь – 24 тыс. м^2, площадь внутренних

помещений – почти 7 тыс. м^2. Предельная вместимость – 15 тысяч человек. При

мечети действует библиотека. Проводится сухур и ифтар (утренний и вечерний

прием пищи в месяц Рамадан), таравих (намаз во время Рамадана). Главный архитектор – Д. Байкан, постройку

выполнила компания "Инкомстрой". Данная мечеть Чеченской Республики

имеет один купол, три минарета (высота – 55 метров). Мечеть "Сердце матери" в городе

Аргуне приковывает к себе взгляд своим ультрасовременным и даже несколько

футуристическим обликом. И это первая на территории России мечеть, которая

возведена в стиле хай-тек. Этот факт, кстати, был второй причиной критики

сооружения. Стены строения отделаны

мрамором-травертином. Овальные своды венчает 24-метровый (в диаметре) купол,

возвышающийся над основным молитвенным залом на 23 метра. Завершает композицию

тройка 55-метровых минаретов. В зависимости от погоды, в течение дня мечеть

имени Аймани Кадыровой меняет цвет от бледно-серого до яркого синего,

бирюзового. А ночью поражает воображение своей иллюминацией – сотнями

разноцветных светодиодных лампочек и прожекторов. Высотой мечеть в четыре этажа. Нижние три

отведены для мужчин, а верхний предназначен для женщин. К нему ведет отдельный

вход. Рядом с мечетью разбит современный парк, а перед входом в нее установлена

грандиозная композиция в виде главного символа ислама – полумесяца и звезды. В

подземном переходе к сооружению можно ознакомиться с изречениями великих

мусульманских религиозных деятелей. Мечеть имени Аймани Кадыровой внутри не

менее прекрасна и удивительна, чем снаружи. Подняв глаза вверх, посетитель

увидит диковинно подсвеченную гравировку имен Аллаха на куполе. Не останется

незамеченной и грандиозная люстра в форме полумесяца. Ее диаметр – 31 метр, а вес – 5 тонн! Нельзя не восхититься тем, как изысканно и

лаконично украшены михраб (здесь находится имам во время молитвы) и мимбар

(место, откуда имам читает проповедь). Каждый побывавший здесь обратил внимание

на пол – он устлан красивейшим мягким восточным ковром с высоким ворсом. Мечеть открыта для свободного посещения –

достаточно придерживаться ряда несложных правил, принятых в мусульманстве:

разные входы для женщин и мужчин, соответствующая одежда (при неимении оной

посетителям выдаются специальные накидки), прикрытая голова, негромкие

разговоры. Фото и видеосъемка здесь не запрещена. Мечеть "Сердце матери" в Аргуне –

место, которое будет интересно не только верующему человеку. Коллекция

воспоминаний любого туриста непременно обогатится, если он попадет в эту самую

современную российскую мечеть, чье внешнее и внутреннее убранство поразит

воображение даже того, кто был знаком с великими красотами мира. Прежде чем войти в мечеть девушкам необходимо несколько преобразиться, дабы подходить под национальные стандарты и не обижать местные нравы и традиции, обязательным является халат прикрывающий ноги и головной убор, в результате все это выглядит это примерно так: Внутри мечети минималистично и роскошно одновременно. Просторный яркий зал, украшенный позолотой, создают атмосферу величия и масштабности. Отдельного внимания заслуживает грандиозный купол мечети. Побыв в мусульманском храме, далее наш путь лежит на озеро озеро Кезеной-Ам и расположенный неподалеку от него древний город Хой. По дороге к

ним останавливаемся освежиться на менее эпатажной достопримечательности –

водопаде Девичья коса, находящемся возле села Хачарой. Заметив озеро, принимаем решение оставить его на небольшой обеденный отдых, а сначала посетить остатки древнего города, находятся они совсем рядом. Но прежде необходимо решить небольшую возникшую техническую проблему – машина почему-то у нас при подъеме в гору начинает греться, а дорога дальше к городу идет на подъем. Делаем небольшую вынужденную остановку. Беглый осмотр и прозвонка сразу выявили причину неисправности – видимо, от жаркой погоды за бортом крыльчатка радиатора несколько изменила форму, распрямив свои лопасти, которые при этом уперлись прямо в радиатор, тем самым заклинив пропеллер охлаждения. Данную поломку ликвидируем достаточно быстро – отделяем вентилятор от радиатора, придаем его лопастям более подходящую форму, чтобы те не касались непосредственно радиатора, меняем выгоревший предохранитель в салоне и доливаем свежего антифриза взамен выкипевшего. На этом всё, можно продолжать движение дальше. Древний город Хой – название этого поселения

переводится как "место обитания стражников". До наших дней конечно

сохранились только руины этого поселения. А когда то, это было процветающее и

мощное городище, находящиеся средь альпийских лугов и горных вершин. Самое

удивительное – дома, которые здесь находятся, были построены из камня без капли

раствора. Перед тем, как класть камень, он проходил тщательную обработку.

Особенно привлекают взор своды внутри помещений. Это не просто уникальное

мастерство, это шедевр. Построить такую красоту без раствора. Древний город Хой излюбленное место для

туристов. Особенно популярен этот маршрут у любителей урбантрипа и альпинистов.

Одних притягивает полуразрушенный город со своими многочисленными тайнами,

других живописное ущелье с множеством неприступных вершин. В феврале 1944 года жителей этого городка

выселили отсюда в Сибирь и Среднюю Азию. После депортации населения город

постепенно пришел в запустение. Рядом с пропастью находится сторожевая башня,

сейчас это руины, а раньше она служила сигнальным пунктом, дозорные

предупреждали о нападение врага. Из некоторых источников известно, что в этом

месте проходила одна из веток Шелкового пути. Старинный город Хой – это удивительное и

уникальное по своей красоте и значимости место для всей Чеченской республики.

Его смело можно отнести к шедеврам древнего архитектурного искусства. Жаль, что

таких мест на земле становится все меньше. Остатки города, несомненно, украсила фото-выставка местного фотографа со снимками знаковых мест Кавказа и Чеченской республики. Вокруг все чисто, может потому, что в исламе мусорить – это грех, а может потому, что поддерживать территорию в чистоте помогают волонтеры. Небольшая прогулка по развалинам древнего города, украшенным красочными фотографиями, оказалась очень душевной. Насладившись осмотром Хоя, возвращаемся к озеру Кезеной-Ам. Чаще всего природа незаметно для нас творит

свои шедевры, выветривая, испепеляя, вымывая. Но иногда случаются катастрофы и

привычная картинка вмиг меняется. Так случилось и с озером Кезеной-Ам. Уютна

горная долина Кавказа, по которой бежали две горные речки, в один миг была

перегорожена стихийной преградой из каменных глыб и превратилась в дно озера.

Высота природной плотины достигла 100 м, а глубина водоема – 80 м. Речные поймы

разлились и заболотили берега. На свет родилось прекрасное и таинственное

озеро, чтобы обойти которое нужно прошагать не менее 10 км. Как и с каждой восточной

достопримечательностью с озером Казеной-Ам связана кавказская легенда. Жили в

долине люди, которые перестали чтить Бога, соблюдать законы нравственности и

совести, забыли о гостеприимстве. И отправил Господь в этот аул ангела.

Обратился ангел нищим странником и пошел просить еды и ночлега. Ни одни двери

не открылись перед ним, а некоторые бранили путника и спускали на него своры

псов. Дошел ангел до крайнего дома и постучался. Открыла ему бедная вдова. Она

впустила путника, накормила и приготовила ему свою постель. Тогда сознался ангел

хозяйке дома, о том кто он есть и велел уйти на самую высокую гору, забрав

домашних и пожитки. Едва взошло вдовье семейство на гору, как разверзлась земля

и поглотила аул, а на его месте образовалось чистое озеро. Существовало ли в долине, где текли две

реки, несшие плодородный ил и живительную влагу, а горы защищали от холодных

ветров, поселение и потерпело ли оно катастрофические разрушения от

землетрясения – не известно. Может это выдумка, а может, в старых сказаниях

отражена часть правды. Сегодня глядя в глубокие воды жутковато думать о том,

что на дне погребен целый аул. Озеро действительно образовалось в результате

давнего землетрясения, и имеет котловину обвального типа. Над водным зеркалом площадью в 2,5 кв. км не

пробегает ни одной волны и в солнечный день Казеной-Ам это спокойная голубая

гладь. Стоит набежать тучам, как цвет воды меняется и становится

свинцово-серебряным, мрачным и тяжелым. Как и истории связанные с этими краями.

В советское время спокойствие озера было по достоинству оценено спортсменами,

занимающимися греблей. На берегу построили спорткомплекс, и акватория озера

стала местом тренировки команды гребцов, готовившихся к олимпийским играм. Совсем недавно, несколько лет назад, здесь

было совсем тихо, но тишина была не умиротворяющая, а зловещая. Сюда приезжают

местные и гости республики, погулять и сделать несколько фото, возможно

помочить ноги и освежить лицо, но не более. Место не являлось туристическим

объектом и, несмотря на прекрасные условия – волшебный пейзаж, чистейший воздух,

прохладную голубую воду, многообещающий курорт пустовал. Всему виной дурная

слава. Именно здесь долгое время прятались

чеченские вооруженные бандиты. В горах шли сражения, и соваться сюда было

гиблым делом. Прошло время и проливные дожди смыли кровь с окружающих гор.

Место оживает, шумит отдыхающими и улыбается фотовспышками. Это разгоняет

очарование и таинственность, хотя многие говорят, что в мрачную погоду озеро

очертаниям и скалистым окружением похоже на абрека (человека, ушедшего в горы,

живущего вне власти и закона, ведущего партизанско-разбойничий образ жизни;

первоначально — кавказский горец, изгнанный родом из своей среды за

преступление, обычно убийство.). Так это или игра воображения – каждый решит

сам. Только здесь даже самые эмансипированные туристки предпочитают соблюдать

толерантное отношение к восточным традициям, поступать по-другому просто

неразумно. Время идет и все вскоре изменится. Идут

разговоры о постройке газопровода, новой спортивной станции, домов отдыха, о

развитии рекреации края. Возможно, изменения развеют прах мрачных ассоциаций.

Главное, чтобы эти горы отражали не эхо оружейных выстрелов, а только шум и

смех отдыхающий. На этом замечательном высокогорном озере у нас в планах было хорошенько отдохнуть, освежиться, искупаться и слопать припасенный ранее арбуз. Для остановки выбрали почему-то основной пляж в курортной зоне, находящийся в ведении санатория. Вход свободен и ничего не предвещало каких-либо проблем. Машину оставляем на парковке, захватив с собой арбуз и купальные принадлежности, идем спускаться к воде. Расположившись на прекрасном песчаном пляже, не успеваем даже толком зайти в воду и искупнуться, как вызываем серьезный гнев охранников отеля. Крики и жесты явно указывают на то, что с воды надо выходить. Подходим поинтересоваться, в чем суть проблемы и что мы делаем не так. Оказывается, что это место чуть ли не священное и купаться мужчинам можно только в одежде, а женщинам и вовсе нельзя (разрешается только помочить ноги), хоть для детей сделали исключение и то хорошо, Алиса хоть освежилась немного с дороги. Мы же могли только на берегу любоваться красотой самого озера и окружающих его гор, поедая припасенный арбузик. Прокол свой с выбором места осознали и отложили в памяти, дабы больше не совершать подобных ошибок и не оказываться в подобных весьма неудобных ситуациях. Однозначно при выборе места надо было сделать выбор в пользу остановки на противоположном «диком» берегу озера, на котором мы видели свободно купающихся людей, а не ломиться в курортную зону с дикими правилами. К слову, больше с такими проблемами в поездке нам встретиться не приходилось, во всех других местах было более толерантное отношение к заезжим туристам. На этом данная радиалка завершена, возвращаемся в сторону Грозного. При приближении к цивилизации появляется задача утолить голод, с утра толкового ничего во рту не было, учитывая то, что находимся на Кавказе, и нам, конечно же, хочется мяса, шашлычка какого-нибудь. Но вот задача с поиском местной кухни оказывается не столь простой, как можно предположить. В поисках вкусно покушать мы уже возвратились до Аргуна, даже сворачиваем с основной трассы на грунтовку в различные поселки, но ничего кроме пары киосков с шаурмой нам на пути не встречается. В итоге, вновь вернувшись на трассу, подкрепляемся в придорожном кафе: манты, тефтельный суп, острый лагман – не шашлык, конечно, но, в целом, весьма неплохо. От Аргуна до Грозного совсем небольшое расстояние, поэтому долетаем до столицы Чечни практически вмиг. На осмотр достопримечательностей столицы в плане у нас заложена дневка, однако коли еще не совсем поздно, решаем ее сэкономить и успеть познакомиться с Грозным сегодня, к тому же запланированных достопримечательностей не так уж и много: мечеть Сердце Чечни, Аллея Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, Грозный-Сити и Грозненское море. При движении по городу натыкаемся сначала на Мемориальный комплекс Славы. Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата

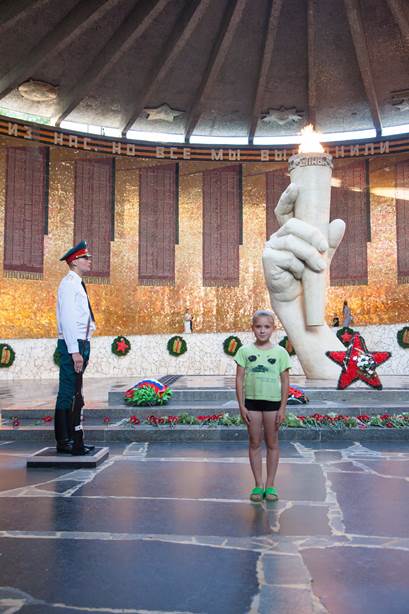

Абдулхамидовича Кадырова — мемориал, посвящённый Победе в Великой Отечественной

войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. Крупнейший на Северном Кавказе мемориальный

комплекс – Аллея славы имени Ахмат-Хаджи Кадырова открыт накануне 65-летия

Победы в Великой Отечественной войне 8 мая 2010 года. Аллея славы занимает

площадь более 5 га. У его входа стоит конный памятник бывшему командиру 28-го

кавалерийского полка, Герою СССР Мовлади Висаитову. Верхний уровень здания увенчан стеклянным

куполом, а на стенах размещены ретроспективы с изображением батальных сцен,

повествующих о ключевых эпизодах Великой Отечественной войны, начиная с

Брестской крепости и заканчивая парадом Победы в Москве. Здесь же размещены

портретные барельефы 40 Героев Советского Союза – людей самых разных

национальностей, которые на тот период времени проживали в Чечено-Ингушетии.

Над центральной частью здания мемориального комплекса установлен позолоченный

40-метровый шпиль, стилизованный под средневековую боевую башню чеченцев. Музей Ахмата Кадырова основан в 2004 году, а

в 2010 году его перевезли в современное здание. В музее есть несколько

постоянных выставок — о первом Президенте Чеченской Республике Ахмате Кадырове,

об участии выходцев Чечено-Ингушетии в Великой Отечественной войне, действует

картинная галерея, проводятся временные выставки. Мрамор для создания художественного панно в

центральном зале музея привезён из Испании, люстра, покрытая золотом высочайшей

пробы-999, привезена из Ирана. Люстра весит до полутора тонн, на люстре более

750 лампочек. В задачу музея Ахмата-Хаджи Кадырова входит

воплощение и сохранение исторической памяти самого Кадырова, который известен

своей выдающейся личностью, сыгравшей в судьбе не только Чеченской республики,

но и России, большую роль. Памятник архитектуры еще и славен тем, что с помощью

предметов обихода, фотографий и одежды бывшего правителя, реконструирует

отрезки из жизни и деятельность Кадырова Ахмата-Хаджи. Останавливаемся, гуляем по территории комплекса, кое-где ведутся ремонто-строительные работы. В целом, как и подобает Кавказу: все красиво и масштабно. На комплексе Грозный-Сити внимание особо заострять не стали, проехали мимоходом, ограничившись осмотром из автомобиля: ничего необычного и выдающегося в нескольких высотках и бизнес-центрах мы для себя не узрели. Далее отправляемся искать главную мечеть Чечни, а может и всей России – мечеть Сердце Чечни. С поисками также особых проблем не возникает, однако они возникают с поиском места стоянки для автомобиля: прилегающие улицы оказываются перекрыты. По этой причине приходится сделать пару кругов почета вокруг нашей достопримечательности. В итоге, немного нарушив правила и перепрыгнув через бордюр, становимся на стоянку, где имеются и другие стоящие на ней машины, но въезд на которую перекрыт. Мечеть в Грозном называется "Сердце

Чечни". Она является памятником первому президенту Чечни, погибшему

Ахмату-Хаджи Кадырову, и составной частью Исламского комплекса, строительство

которого началось 25 апреля 2006 года и закончилось 16 октября 2008 года. Красавица грозненская мечеть в два раза

превосходит по размерам и вместимости мечеть Сулеймание в Стамбуле, прототипом

которой является. Также ее называют прототипом знаменитой Голубой мечети в той

же самой столице Турции. «Сердце Чечни» уступает обеим только в возрасте. Она

заняла свое достойное место среди самых красивых и величественных мечетей

Старого света и мира. Кроме того, мечеть в Грозном – самая большая в Европе. Но

самое главное ее достоинство не в необыкновенной красоте и размерах, а в том,

что она действительно является сердцем возрожденной Чечни, сердцем

города-красавца, полностью уничтоженного и возрожденного вновь. Находится она в

самом центре Грозного, раскинувшегося по обоим берегам реки Сунжи, притока

Терека. Мечеть «Сердце Чечни» находится на левом

берегу посреди огромного парка. Как уже отмечалось, она вместе с Российским

исламским университетом имени Кунта-Хаджи (чеченского святого, суннитского

шейха) и Духовным Управлением мусульман ЧР составляют великолепный Исламский

комплекс. Показателем признания ее неоспоримых достоинств может служить тот

факт, что в огромной и в большинстве своем православной нашей стране на

конкурсе, проводимом в 2013 году под названием «Россия 10», мечеть «Сердце

Чечни» на протяжении всего первого тура ежедневно выходила победителем. Только

в последний день голосования мечеть в Грозном уступила Коломенскому кремлю. В

общей сложности за нее проголосовали 36,8 млн. человек. Она действительно

необыкновенно красива. У любого жителя России не может не вызывать гордости тот

факт, что на его глазах на территории стертого с лица земли города вырастает

такое чудо, и что его авторы и творцы – наши современники. Конечно, она очень

напоминает Собор Святой Софии – Премудрости Божией, но мечеть «Сердце Чечни»

легче, изящней, радостней. Оба эти здания выполнены в османском стиле,

предусматривающем в культовых сооружениях купол над молельным залом, и минареты

– 4 или 6, как у Голубой мечети. Может быть, особое очарование чеченскому

строению придают минареты высотой в 63 метра каждый, самые высокие в России. Одной из самых главных особенностей мечети

являются ее 36 люстр, в которых явно просматривается связь времен и дань

знаменитым и великим исламским культовым сооружениям, святыням мусульманской

религии. Так, мечеть Купол скалы, или Куббату-ас Сахра, что находится в

Иерусалиме, имитируют 27 люстр. Еще две святыни ислама напоминают оставшиеся

люстры – 8 очертаниями повторяют мечеть в Медине Ровзату-Невбеви. Самая же огромная

люстра посвящена святыне Кааба в Заповедной Мечети в Мекке. На восьмиметровой

хрустальной, белоснежной красавице имеется куб темного цвета, потому что в один

из углов кубического Кааба вмонтирован Черный камень. На создание этой

уникальной коллекции люстр (об этом можно узнать в каждом путеводителе) пошли

тонны бронзы и 2,5 килограмма золота самой высокой пробы. Создан шедевр из

миллиона деталей. Мечеть в Грозном уникальна во всех отношениях – при ее

строительстве применялись самые передовые методы и новейшие достижения в этой

отрасли. Современные красители гарантируют сохранность цветовой гаммы в течение

50 лет. Расписывали ее лучшие турецкие мастера. Можно добавить, что разрешение

на строительство мечети в Грозном было получено еще в советские времена – в

1980 году. В 1997 году Ахматом Кадыровым – он тогда был еще муфтием Чечни –

договор был перезаключен. В 1999 начатое строительство прекратилось. В 2008 сын

блестяще закончил дело, начатое отцом. Везде и всегда указывается диаметр – 16

метров, и высота купола над молельным залом – 32 метра. Потрясает размерами и

михраб, или молитвенная ниша в стене. Сделанная из белого мрамора, она

достигает 8 метров в высоту, ширина ее равна 4,6 метрам. Красивейшая мечеть в

Грозном хорошо разрекламирована и известна каждому жителю России, да и всего

мира. Она красива в любое время суток, но особенно

сказочно хороша ночью. Подсветка ее неповторима. Причем необыкновенно хорош

весь комплекс. Череда фонтанов, ведущая к входу, подсвеченная разными цветами,

создает атмосферу прекрасной сказки из «1001 ночи». Необходимо отметить, что вокруг мечети очень

много света и воды, отражающей и, таким образом, умножающей необыкновенную

красоту. Замечателен центральный фонтан в форме звезды. Система многочисленных

каналов не только украшает парк и делает ландшафтный дизайн неповторимым, но и

обеспечивает регулярный механический полив деревьев. Современный, отстроенный,

возрожденный в новом прекрасном виде город Грозный, мечеть «Сердце Чечни», весь

Исламский комплекс, музей первого президента Ахмата Кадырова – все это

великолепие является символом новой Чечни. На улице тем временем стремительно темнеет. В этом отношении нам, можно сказать, повезло: мечеть готовится к вечерней службе и у нас есть возможность увидеть ее в свете вечерней иллюминации. С другой стороны, в мечети явно ожидается какое-то официальное мероприятие, что вносит некоторую суматоху, как в повышенном количестве народа, так и в усиленных мерах безопасности. Вход на территорию мечети для мужчин и женщин раздельный, через металлоискатель с последующим персональным досмотром. В само здание мечети вход также после досмотра и изъятия лишних подозрительных предметов в виде сумок и барсеток. Когда девушка в хиджабе попросила нас оставить вещи у входа в мечеть, мы несколько насторожились и попытались объяснить, что в сумке у нас все документы, а сами мы издалека, на что она спокойно нас известила, о том, что она офицер полиции и переживать по этому поводу не стоит J. Скорее всего, данные меры безопасности обусловлены каким-то неординарным событием, в центре которого мы случайно очутились: визитом в мечеть различных высокопоставленных лиц, о чем однозначно намекала излишняя нехарактерная для таких мест суета, присутствие телевидения и множества журналистов. В обычное время здесь, вероятно, все проще и спокойнее. На территории мечети, также как и при мечети Сердце Матери, имеется небольшой парк, а перед центральным входом расположен комплекс цветомузыкальных фонтанов. Вечером, с наступлением темноты, когда все оборудование включается и начинает работать, разноцветные струи воды из фонтанов переливаются под завораживающую мелодичную музыку, на фоне подсвеченной мечети – вместе это выглядит действительно потрясающе красиво! Уже покидая Грозный, на выезде находим-таки Грозненское море, но фонтаны на нем, как и предполагали местные, когда мы ранее пытались выведать у них дорогу к этому месту, не работают, поэтому оставляем это место без остановки. Комплекс «Грозненское море». Казалось бы,

совсем недавно в Грозном создано крупное водохранилище – очередное творение рук

человека. Сегодня оно преобразилось и превратилось в великолепный современный

культурно-спортивный уголок с отдельными уютными женским и мужским пляжами,

разделенными протяженным забором. Интересная особенность в том, что и

спасателями в женском секторе являются женщины. Строительство данного объекта (туристический

спортивно-оздоровительный комплекс) вокруг водохранилища было начато еще в 2012

году. Площадь его территории составляет 300 га, в числе которого водный

бассейн, занимающий более 119 га. Открытие «Грозненского моря» состоялось в

августе 2017 года. Сооружена на территории комплекса 5-звёздочная гостиница с

двухуровневым рестораном (плавучим), великолепный 13-этажный 50-метровый

ресторан в форме средневековой башни, развлекательный центр «Аква» (всего 5

этажей) для семейного отдыха, чудесный детский городок, смотровая площадка, уютные

прогулочные аллеи и дорожки и многое другое. В спортивно-тренировочную базу включен

комплекс заведений, где спортсмены могут тренироваться, лечиться и отдыхать, а

также гостиница для тренерского состава и спортсменов. Чудесное место отдыха

для горожан – Грозненское море. Ранее, в 2015 году 5 октября (день города) в

Грозном было запущено не менее удивительное сооружение, расположенное ныне

именно на территории комплекса, – единственный во всем мире цельный

водно-погружной цветомузыкальный фонтан. По техническим характеристикам и

красоте своей он практически не уступает знаменитому фонтану в Дубае, а по

некоторым отдельным показателям даже превосходит его. Длина этого сказочного феерического фонтана

равна 300 метрам, а ширина достигает 40 метров. Струи воды взмываются на высоту

до 100 метров. Создаются мощными струями два огромных водных экрана (25 на 18

метров), для возможности демонстрации различных видеоматериалов. Кроме всего, в комплекс входят 248

выпускающих огонь пушек (высота достигает 60 метров), а также 3600 прожекторов

с восхитительной цветовой гаммой, являющейся одной из лучших во всем мире.

Общая стоимость комплекса – более 21 миллиарда рублей. Следует отметить, что при проведении

саперных работ перед началом строительства комплекса «Грозненское море» были

обнаружены и ликвидированы мины и боеприпасы, до сегодняшних дней каким-то

образом неразорвавшиеся. «Грозненское море», фонтан – одно из

любимейших мест отдыха и развлечений для горожан и многочисленных гостей

города, прибывающих в Республику Чечня. Фантастически красивый, единственный в

мире цветомузыкальный цельный фонтан, установленный на территории великолепного

туристического спортивного комплекса представляет собой главную

достопримечательность города Грозный. Водоем и раньше (с советских времен) являлся

местом отдыха горожан. Однако сегодня эти места неузнаваемы – преображение

неописуемое, фантастическое. Но ночлег встаем, проехав Шали и найдя местечко на берегу Аргуна. 6 день 3.08., чт: с. Шали – с. Итум-Кали – п. Шарой – г. Владикавказ – п. Верхний Ларс, пробег за день 350 км. Сегодня по плану у нас очередная радиалка, на этот раз в Аргунское ущелье. Утро начинается с прокола колеса в одном из небольших поселков по дороге к первой точке – Аргунские водопады. Запаска у нас другого размера, поэтому ремонт покрышки предпочтительнее, да и пока мы никуда не опаздываем, время позволяет. Запарковавшись на обочине, начинаем раскладываться для предстоящего ремонта, по причине плотной утрамбовки транспортного средства различным шмурдяком и снаряжением, добраться до необходимого, но не часто используемого инвентаря, — не совсем простой процесс. В ходе снятия колеса и его последующего ремонта, нас замечает хозяин расположенного неподалеку дома, интересуется, что случилось, не нужна ли помощь и гостеприимно приглашает к себе в дом на чай. Воспользовавшись приглашением, в гости сначала отправляются Аня с ребятишками, водителю же сначала необходимо завершить ремонт машины и обратно сложиться до состояния возможности продолжать движение к намеченным на текущий день целям, а уж потом можно и чаем побаловаться, что было и сделано после решения всех аварийных проблем. После непредвиденного, но отличного перекуса, продолжаем путь по Аргунскому ущелью к водопадам. Аргунское ущелье — известное кавказское ущелье,

впечатляющее своей величиной. Его длина – около 120 километров. Находится

ущелье в центре Чечни. Через это знаменитое место много лет назад

шла дорога из Европы в Азию. Русские послы и торговцы держали путь в Грузию

через него до начала 19 века. Кочевники не раз хотели попасть по ущелью в

Закавказье, но попытки были неудачными. В средние века этот путь был вполне

безопасен, за ним следили жители ближайших селений. Во все времена ущелье было особенной дорогой

для населения Чечни. Здесь проходили важные пути в Грузию, Дагестан, Осетию.

Перекрестки были снабжены башенными укреплениями, контролирующими дороги. По обеим сторонам вдоль реки Аргун можно

увидеть боковые ущелья. Здесь около ста лет назад в селениях проживали люди. В

основном это были башенные комплексы. Аргунское ущелье так и именовалось —

«ущелье башен». Башни находились у входной части в ущелье и

располагались до границы с Грузией. Остатки башни, имеющей сторожевую миссию, в

селении Джарие сохранились до наших дней. Все башенные комплексы и одиночные строения

у дорог, входов и выходов из ущелий имели сторожевую цель. Смотрители в каждой

башне следили за дорогами, предупреждали возможное приближение врагов и

собирали с торговцев пошлину в натуральном выражении. При появлении опасности

на башне зажигались огни. Так сигнал очень быстро передавался по всем селениям.

В условиях частых нападений кочевников это было крайне важно. Боевые башни сочетали в себе несколько

важных функций. Они не только служили для оповещения всех об опасности и

контроля за ближними дорогами. Практиковалось использование башенных зданий и в

качестве сооружений для обороны и убежища при внешней или внутренней опасности. Башни ущелья разрушались в различных битвах

и варварски уничтожались. Это и попытка монголов пройти в Грузию, и Кавказская

война. Многие башни разобрали для строительства военных крепостей русской

армии. Пострадали башенные строения и при сильном землетрясении в 17 веке.

Однако Аргунское ущелье до сих пор богато многочисленными архитектурными

памятниками и представляет большой интерес для археологов. В Аргунском ущелье есть на что посмотреть:

башни, склепы, священные места, красивейшие родники и рощи. День сегодня явно не наш: на водопадах санитарный день, закрытый для посещения, идет уборка территории. Разыскав начальство, и объяснив, что проделали далекий путь из Сибири, и просто не можем упустить возможность увидеть это чудо Кавказа, а временем ждать до завтрашнего дня мы не располагаем, получаем разрешение на проход к водопадам, причем бесплатно! J В этом районе, на самом деле, расположено множество водопадов: Буккузинский, Вашиндароевский, Нихалойские… Но нашли мы только каскад, расположенный на одной реке, остальные оказваются либо труднодоступны и требующими времени для их посещения, либо мы попросту не можем их отыскать. Размяв ноги, продолжаем познавательную программу. Следующим пунктом идут хорошо сохранившиеся до наших дней Ушкалойские башни-близнецы, расположенные совсем недалеко, но, как оказалось, на другой стороне большой и бурной горной реки Аргун так, что возможности попасть непосредственно к башням у нас нет. Судя по фотографии, вообще не понятно, как к ним можно подойти, даже теоретически, так что наслаждаемся лицезрением их только с противоположного берега. После осмотра

башен, держим путь дальше по ущелью к селу Итум-Кали, где есть музей-крепость

средневековья с древними башнями, рассказывающий о культуре и быте чеченского

народа. Итум-Кале – районный центр горной Чечни.

Расположен населённый пункт в стратегически выгодной точке – месте соединения

нескольких ущелий. Отсюда ведут пути по горным ущелья и в Дагестан, и в Грузию,